32岁的张琳(化名)第5次站在医院挂号机前,电子屏上闪烁的减重相关科室让她陷入迷茫。营养科建议她购买3980元的代餐方案,内分泌科开出GLP-1药物,消化内科医生提议内镜下肠道介入减重,外科医生盯着检查单犹豫是否建议外科手术。

这样的经历,对于减重患者来说,并不罕见。卫健委的数据显示,肥胖患者平均需要经历2.7个科室、完成11项检查才能获得治疗方案。而在这漫长的求医过程中,有34%的患者因流程复杂而最终放弃了治疗。

2025年,两会再次强调体重管理年战略,但既往数据显示:全国三甲医院减重门诊平均患者流失率达68%,复诊率不足30%。这种"政策热、执行冷"的困境,折射出传统科室分工与代谢疾病复杂性之间的结构性矛盾。

12次辗转

一位肥胖患者的“科室马拉松”

上午9:00,张琳首先走进营养科。体成分分析显示体脂率38%,医生开具的《医学营养治疗方案》包含78条饮食规则。但在下午的内分泌科诊室,这些建议被GLP-1药物处方部分推翻:“您需要先控制胰岛素抵抗”。而当她带着两种方案咨询消化内科时,医生指着胃镜报告建议:“可以考虑胃转流支架肠道介入治疗”。

“打完3个月减肥针后,医生只说‘定期复查’,但没人告诉我怎么防反弹。”张琳的困惑折射出普遍问题:83%的减重门诊缺乏全周期管理。

在减重门诊的“迷宫”中,患者们往往感到无所适从。他们不仅要面对不同科室之间的信息孤岛和决策冲突,还要承受重复检测和医疗资源的浪费。某省医保局审计发现,减重患者的人均检查费用中,23%属于重复项目。这不仅造成医疗资源浪费,更延误了最佳干预时机。此外,当张琳面对不同治疗方案时,系统又无法给出整合建议,陷入非此即彼的选择困境。这种割裂导致患者陷入“选择悖论”——越是多学科参与,治疗方向反而越模糊。

在当前的医疗体系中,各个科室往往在自己的技术半径内提供解决方案,却无人对患者的整体代谢状态负责。营养科专注于饮食调整,内分泌科则关注血糖和胰岛素的调控,消化内科和外科则侧重于胃肠道介入、外科手术治疗。这种分工虽然在一定程度上提高了医疗效率,但也导致了患者就医过程中的信息孤岛和决策冲突。

这种决策冲突源于科室的能力边界。要破解这种困局,需要重新设计患者的就医路径。

落实减重中心

从“门诊迷宫”到“精准通路”

面对“迷宫”现象,我们需要重新审视科室之间的协作机制和患者的就医路径。传统的就医路径往往让患者在各个科室之间奔波往返,不仅浪费了宝贵的时间资源,也增加了患者的身心负担。而新的就医路径则应该以患者的整体代谢状态为核心,构建一个涵盖多个科室、多种技术手段的精准治疗网络。

首先,应建立消化内科与内分泌科的“双核驱动”模式,形成以患者代谢状态为核心的动态治疗网络。这两个科室在减重治疗中扮演着至关重要的角色,分别负责评估和调控患者的代谢状态。通过加强这两个科室之间的沟通与协作,我们可以更准确地把握患者的减重需求和治疗方向。

其次,应建立其他科室的精准接入规则。当患者需要其他科室的支持时,应有一个明确的接入流程和协作机制,以确保治疗方案的整体性和连贯性。例如,当患者需要外科手术时,外科医生应根据患者的具体情况和内科治疗进展来制定手术方案,并与内科医生保持密切沟通。

此外,我们还应充分利用现代科技手段来优化就医流程和提高诊疗效率。例如,通过智能穿戴设备和数字疗法系统来监测患者的代谢状态和减重进展,为医生提供更准确、更全面的数据支持;通过建立电子病历系统和数据共享平台来实现检查数据的互联互通和联动分析,减少重复检测和医疗资源的浪费。

拓宽技术矩阵

从"单一马车"到"精准医学实践"

当减重医疗从单兵作战转向体系化作战,需要临床思维的升维,也需要技术堆砌。随着全球技术矩阵的不断拓展和医学研究的深入,减重医疗领域正迎来一场前所未有的变革。从药物到介入技术,从智能穿戴设备到数字疗法系统,各种新技术、新产品如雨后春笋般涌现,已形成国内外差异化竞争格局。

药物矩阵:全球竞速下的技术博弈

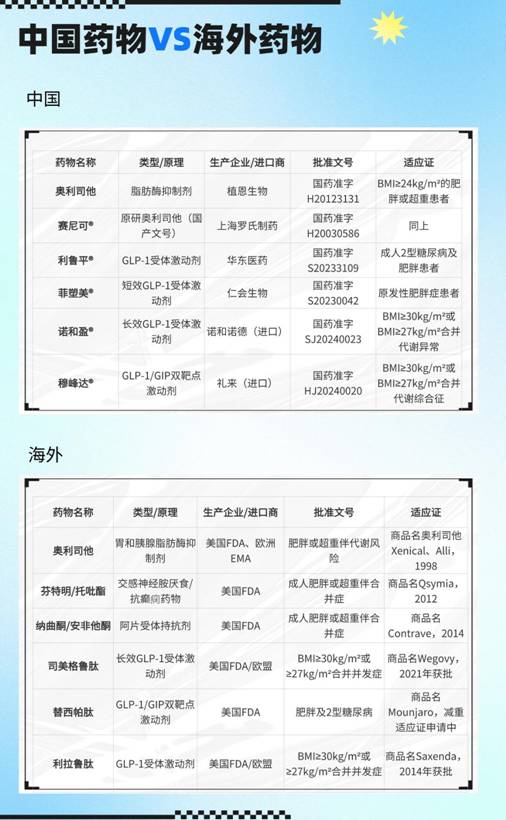

在“2025全球技术矩阵”中,减重药物的研发已形成国内外差异化竞争格局。上表清晰呈现了国内外已获批药物的类型、适应证,揭示了两个关键趋势:

l 靶点创新节奏差异:国内双靶点药物(如穆峰达®)虽与国际同步,但三靶点药物研发仍处空白;

l 剂型与适应证局限性:国内GLP-1类药物以注射剂为主,而国外已有口服制剂(如司美格鲁肽片剂),且适应证覆盖更广。

这些差距提示,中国需以差异化策略破解困局,如将国产创新药纳入医保谈判“快速通道”,通过市场换研发,反哺靶点原创研究等。唯有打破专利桎梏与剂型依赖的双重枷锁,中国减重药物研发才能真正实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

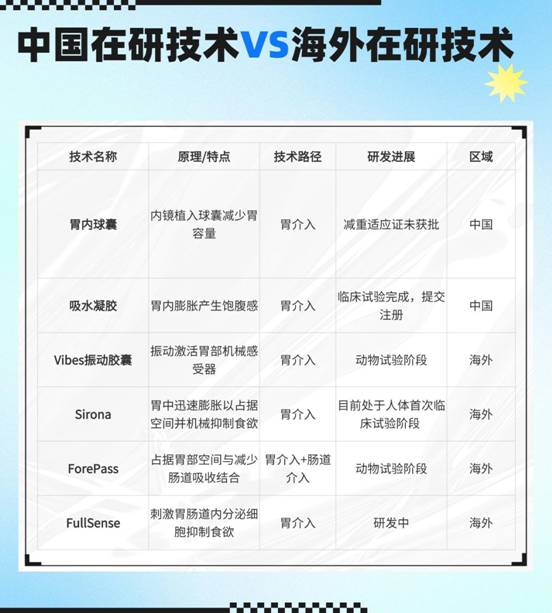

介入技术:从“跟跑”到“领跑”的突破点

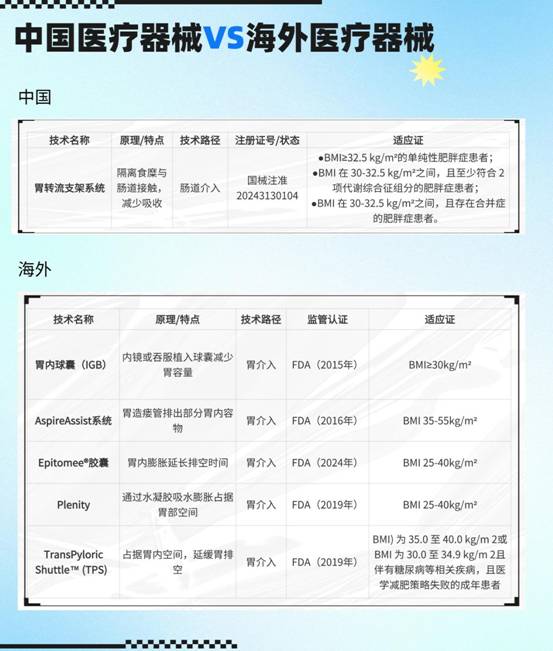

减重介入技术的全球版图中,中国与海外呈现“互补性竞争”,上表对比了国内外已获批及在研技术,凸显两大特征:

l 适应证门槛差异:中国胃转流支架适用于BMI≥30kg/m²的高门槛人群,而国外胃内球囊已覆盖BMI≥25kg/m²的中度肥胖患者;

l 技术路径分化:

肠道介入:国内以杭州糖吉医疗科技有限公司胃转流支架系统为代表,通过改变肠道吸收路径(隔离十二指肠与空肠接触),减少食糜能量吸收,同时激活肠道内分泌调控(如GLP-1分泌),实现"吸收抑制+代谢调节"双重作用,其技术核心在于代谢干预的精准性,适合长期体重管理与代谢综合征改善;

胃介入:国外多是基于作用于胃介入的产品,聚焦胃部物理干预,通过减少胃容量或延缓排空直接限制摄食量。技术门槛相对较低,但作用机制单一,更侧重短期体重下降。

肠道介入与胃介入作为两大技术路径,在研发逻辑、适应证选择及临床价值上存在显著差异,这种分化深刻影响着技术迭代方向与市场格局。中国若要在介入领域实现"领跑",可以依托胃转流支架系统的原创优势扩大代谢干预的临床证据,推动适应证下沉至BMI≥25kg/m²人群,同时建立绿色医保物价审批通道,加速本土化创新技术临床转化,将减重适应证列入医保报销范畴,构建全链条解决方案。

这一路径的设计可能不仅是将打破“跟跑”僵局,更将推动中国减重医疗从技术“孤岛”迈向全球协同创新的生态高地。

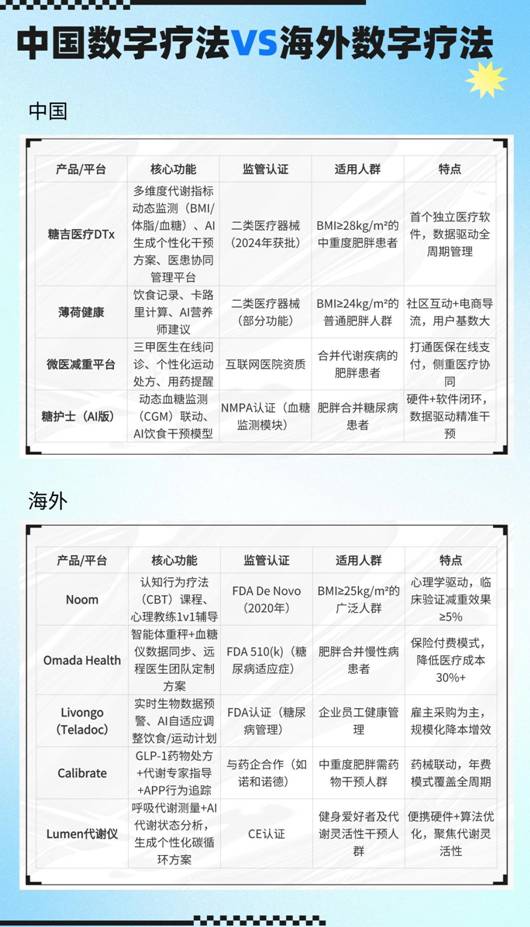

数字疗法矩阵:虚拟干预的现实力量

数字疗法正成为破解“科室迷宫”的关键拼图。通过国内外对比可见,中国在加速弥合“功能碎片化”与“监管滞后”的短板,以患者全周期数据为纽带,推动数字疗法从“流量工具”向“医疗级解决方案”进化。

值得一提的是,目前全球唯一获批的减重类数字疗法软件是中国杭州的一家企业研发(杭州糖吉医疗科技有限公司),同时也是全球唯一获批肠道介入减重器械的企业,该企业正在探索“器械+数字疗法”的整合方案(如胃转流支架系统联合AI饮食管理),未来有望形成差异化竞争力。

终极目标

以患者为中心的资源整合

在这个价值千亿的新兴医疗市场,谁先完成从"治病"到"治未病"的认知跃迁,谁就能在健康中国2030的版图中占据制高点。

从药物靶点到介入器械,从本土创新到全球竞合,每一处衔接都在为“精准通路”铺路——最终让患者张琳们,走出迷宫,拥抱健康。消化内科与内分泌科的"双核驱动",为患者建立以患者代谢状态为核心的动态治疗网络。通过这种新的就医路径和资源配置方式,患者将不再需要记住该挂哪个科的号,也不再需要在各个科室之间奔波往返。他们的检查数据将在不同诊室之间自由流动,形成一个完整、连贯的医疗记录。医生将根据这些数据为患者提供更加个性化、精准的治疗方案,从而提高治疗效果和患者满意度。

未来,当张琳再次走进医院,她的就医路径已被重新设计:在消化内科完成核心评估后,智能系统自动生成包含5个科室、9项技术的治疗方案。这种以“胃肠-代谢轴”为核心的就医网络,正在将中国的减重医疗从“科室迷宫”转变为“精准通路”。未来,当患者不再需要记住该挂哪个科的号,当检查数据在不同诊室自由流动,健康中国的体重管理战略才能真正落地生根。